Черты старославянского языка

Морфология

Морфологическая структура старославянского языка очень

тесно связана с морфологической структурой

праславянского языка. Как и

в языке-основе, в старославянском языке сохраняется

резкая

противопоставленность склоняемых и спрягаемых форм.

Имя существительное

Имя существительное в старославянском и синодальном

церковнославянском

языках характеризуется грамматическими категориями

рода, числа, падежа.

Грамматическая

категория рода

представлена тремя большими группами:

мужской род, женский род и средний род. Эта категория

выражена

семантически (лица мужского и женского пола),

морфологически (флексии,

специфические суффиксы) и синтаксически (согласование с

прилагательными, причастиями, родовыми местоимениями,

числительными,

глаголами прошедшего времени).

Грамматическая

категория числа

представлена тремя формами

единственного (об одном предмете), двойственного (о двух

или парных

предметах) и множественного (о предметах больше,

чем один)

числа.

Категория числа определяется различными для

единственного,

двойственного и множественного чисел грамматическими

парадигмами и

отличиями в согласовании. В старославянском языке

существуют группы

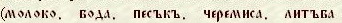

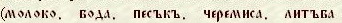

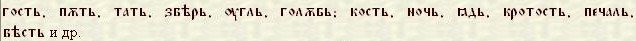

слов singularia tantum, то есть слов, употребляющихся

только в

единственном числе

(

и

др.) и

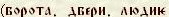

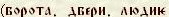

pluralia tantum, то есть слов, употребляющихся только во

множественном

числе

и др.),

которые тесно связаны с категорией

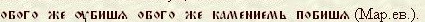

собирательности. Собирательные существительные

обозначали

совокупность

предметов и очень часто употреблялись вместо форм

множественного числа

существительных:

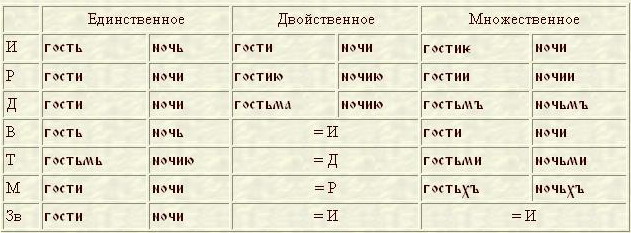

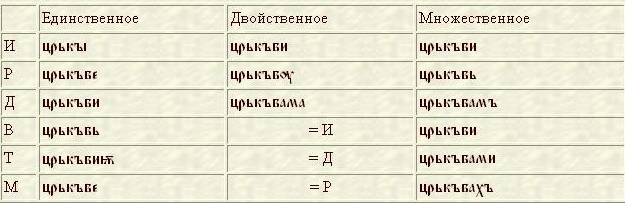

Категория падежа

Категория падежа

представлена семью формами единственного

(именительный, родительный, дательный, винительный,

творительный,

местный, звательный), тремя формами двойственного

(именительный =

винительный = звательный, родительный = местный,

дательный =

творительный) и шестью формами множественного чисел

(именительный =

звательный, родительный, дательный, винительный,

творительный,

местный). Категория падежа помогает выразить

синтаксические отношения

между словами в предложении или высказывании. Особое

место занимает

звательный падеж, который находится вне синтаксических

отношений и

выполняет функцию обращения.

Грамматическая

категория

одушевленности в старославянском языке

отсутствует. Вместо нее здесь представлена

категория лица. Она

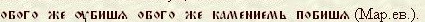

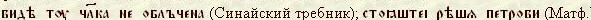

непоследовательно охватывает существительные,

обозначающие лиц

мужского пола, в единственном числе и выражается через

омонимию

винительного и родительного падежей, а также через

использование

флексий –ови, -еви в дательном падеже единственного

числа:

).

).

В зависимости от парадигм, которые образуют

существительные при

изменении по числам и падежам, в старославянском

языке принято

выделять шесть типов склонения.

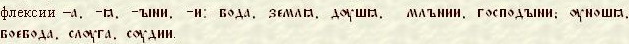

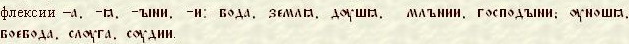

Первый тип склонения образуют

существительные

женского рода и

слова,

обозначающие лиц мужского пола. В именительном падеже

единственного

числа эти слова имеют

В праславянском языке

эти существительные имели суффикс-детерминатив *ā или

*jā.

Существительные имеют твердую или мягкую основы, которые

обусловливают

выбор той или иной флексии. В парадигме существительных

с основой на

заднеязычный согласный актуальным является чередование

«заднеязычный /

свистящий» перед гласным

дифтонгического происхождения.

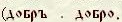

Старославянские

существительные

женского и мужского рода

с древней

основой на *ā

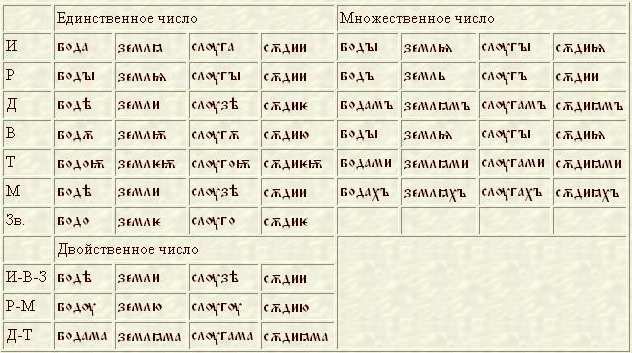

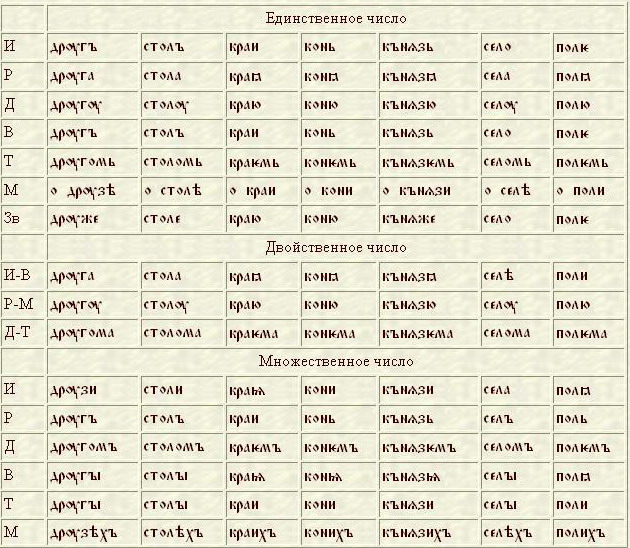

Второй тип склонения

Второй тип склонения

образуют

существительные мужского рода с твердой и

мягкой основой, имеющие в именительном падеже

единственного числа

окончание

-ъ, -ь, -и,

а также

существительные среднего рода с твердой

и мягкой основой, имеющие в начальной форме

флексию

В

праславянском языке эти

слова имели суффикс-детерминатив *ŏ, *jŏ. Так же, как и

в первом

склонении, прослеживается зависимость выбора флексии от

твердости или

мягкости основы; у существительных с основой на

заднеязычный согласный

актуальным являются чередования «заднеязычный /

свистящий» перед

гласными

и

и

дифтонгического

происхождения, а также «заднеязычный /

шипящий» перед гласным переднего ряда.

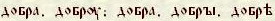

Старославянские существительные мужского и среднего

рода с

древней

основой на *ŏ

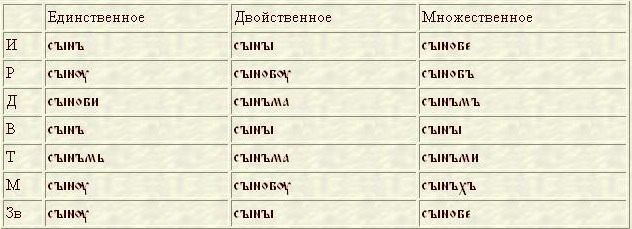

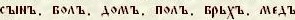

Третий тип склонения

образуют

существительные мужского рода, имеющие в

именительном падеже единственного числа окончание

-ъ:

В праславянском языке эти существительные

имели

суффикс – детерминатив *ŭ.

Старославянские

существительные

мужского рода с древней основой на *ŭ

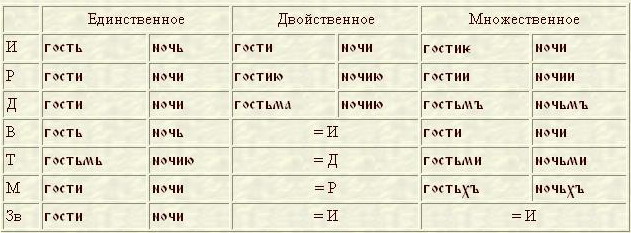

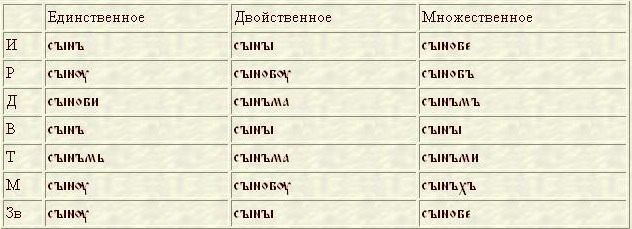

Четвертый тип склонения

Четвертый тип склонения

образуют существительные мужского и

женского

рода, имеющие в именительном падеже единственного числа

окончание

–ь:

Основа этих существительных полумягкая. В

праславянском языке они имели суффикс-детерминатив

*ĭ.

Старославянские

существительные

мужского и женского рода с древней

основой на *ĭ

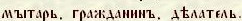

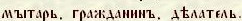

В

пятый тип склонения

входили

существительные всех родов. В

праславянском языке их основа оканчивалась согласным, в

старославянском языке это существительные мужского рода

с суффиксом

–ен- (

),

существительные

женского рода с суффиксом –ер-

существительные среднего

рода с суффиксами –ес-

-ят-

и –ен-

По

этому же склонению во множественном числе изменялись

существительные

мужского рода с суффиксами –ар(ь), -анин(ъ),

-тел(ь):

.

.

Старославянские существительные всех родов с

древней основой

на

согласный

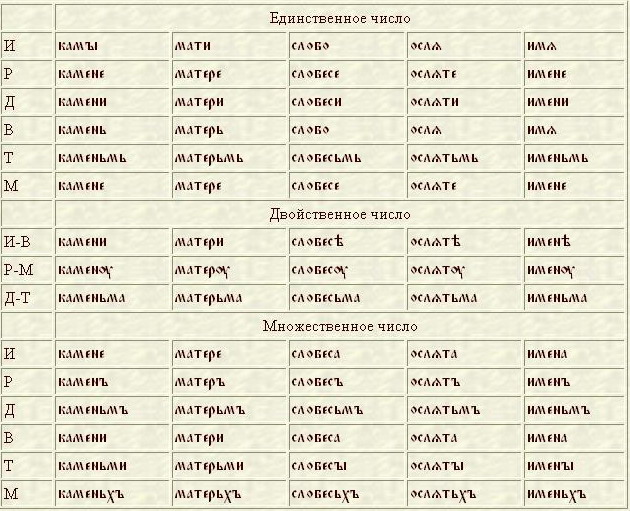

Наконец существительные женского рода с древней основой

на

*ū образуют

шестой тип склонения.

По

сравнению с тем, что мы наблюдали в

праславянском языке, количество слов здесь уменьшилось.

Старославянские

существительные

женского рода с древней основой на *ū

В синодальном церковнославянском языке система склонения

существительных была упрощена, так как к середине XVII

века изменилась

грамматика славянских языков, в том числе и грамматика

русского языка.

На месте шести склонений, ориентированных на древнее

употребление

имени, в синодальном церковнославянском языке выделяется

четыре типа.

Существительные мужского рода со старыми основами на

*ŭ

и на *ĭ

в новом церковнославянском языке имеют одну парадигму со

словами старых основ на *ŏ

. Одну

парадигму имеют также

существительные со старой основой на согласный

и на

*ū

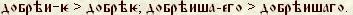

Имя прилагательное

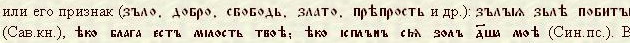

В старославянском языке прилагательные еще очень тесно

связаны с именем

существительным. Об этом свидетельствует обилие так

называемых

недифференцированных имен, которые в зависимости от

контекста

обозначают предмет или

соответствии с

категориальным значением определяется и синтаксическая

функция имени –

определение, именная часть сказуемого или подлежащее /

дополнение. Как

и в праславянском языке, имена, обозначающие признак

предмета, могут

иметь краткую (именную, нечленную) и полную

(местоименную, членную)

формы. Именные прилагательные изменяются как

существительные с древними

основами на *ŏ или *ā соответствующего грамматического

рода с твердой

или мягкой основой

и

т.д.). Местоименные прилагательные изменяются как

указательные

местоимения

и,  ,

,

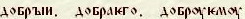

.

При

этом наряду с нестяженными формами (изменяется

само краткое прилагательное и присоединенное к нему

местоимение:

и

т.д.) в

старославянском языке

используются и стяженные формы (начальный гласный

местоимения утрачен:

и

т.д.).

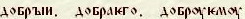

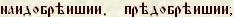

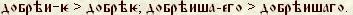

Качественные прилагательные в старославянском языке

имели степени

сравнения, способы образования которых были унаследованы

из

праславянского языка. Сравнительная степень

образовывалась путем

присоединения к основе качественного прилагательного

суффикса *-jьs- (в

ср.р. – *-jes-), осложненного иногда гласным *ē. За этим

суффиксом

следовал суффикс имени *-j- и падежное окончание:

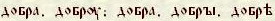

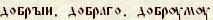

*dobr-ē-jьs-j-a

(р.п.) >

В именительном и винительном падежах мужского и

среднего родов именной суффикс отсутствовал, а окончание

было нулевым,

поэтому в соответствии с действием тенденции к

восходящей звучности

конечный *s утратился: *dobr- ē-jьs (и.п.) >

Местоименные

формы

степеней сравнения образуются так же, как и местоименные

формы

обычных прилагательных:

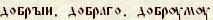

Превосходная степень сравнения образуется с помощью

приставок

:

а также

с помощью

определительного

местоимения

Эти способы образования степеней сравнения переходят и в

синодальный

церковнославянский язык.

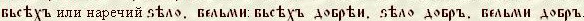

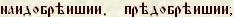

Местоимение

В старославянском языке представлены все

лексико-грамматические разряды

местоимений, существовавшие некогда в праславянском

языке и

представленные сейчас в современных славянских языках.

Однако

лексический состав местоимений в некоторых случаях

различается

Склонение местоимений носит специфический характер.

Практически все они

изменяются по падежам, некоторые – по числам и родам. По

особенностям

изменения местоимения образуют несколько групп:

1) личные и

возвратное;

2) неличные:

а) изменяющиеся как прилагательные твердой

разновидности;

б) изменяющиеся как прилагательные мягкой разновидности.

Имя числительное

Имя числительное в старославянском языке не составляет

самостоятельной

части речи. Грамматически счетные слова примыкают либо к

имени

существительному, либо к имени прилагательному.

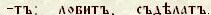

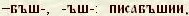

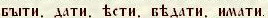

Глагол и глагольные формы

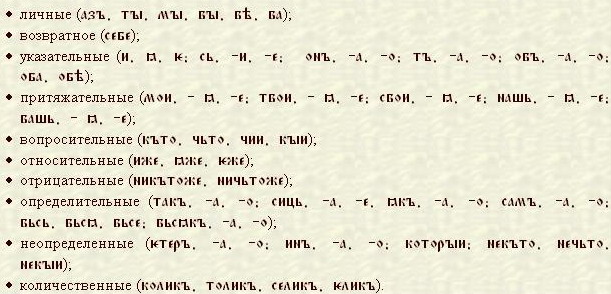

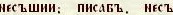

В старославянском языке глагол имеет спрягаемые (личные)

и

неспрягаемые (неличные) формы. Неспрягаемые формы

глагола – это

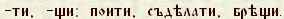

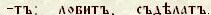

инфинитив, супин и склоняемые причастия. Инфинитив

оформляется

суффиксами

Супин, или инфинитив цели,

оформляется суффиксом

Причастия

обозначают

действие или состояние как признак предмета. В

старославянском языке

существуют именные и местоименные формы причастий.

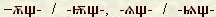

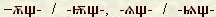

Действительные

причастия настоящего времени образуются с помощью

суффиксов

:

действительные

причастия

прошедшего времени – с помощью

суффиксов

;

;

страдательные

причастия настоящего времени – с помощью суффиксов –

ем-, -

им-:

страдательные причастия

прошедшего времени – с помощью суффиксов

–н-, -ен-, -т-:

Старославянские

причастия склоняются, как полные и краткие

прилагательные.

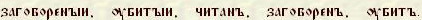

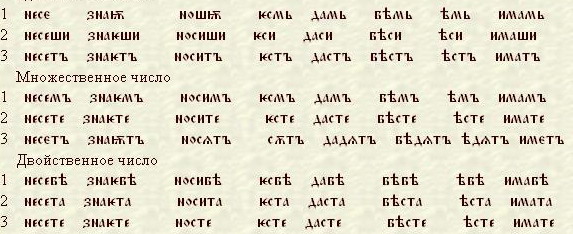

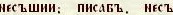

Все остальные глагольные формы спрягаемые, то есть они

изменяются по

лицам (1, 2, 3) и числам (единственное, двойственное,

множественное).

В старославянском языке глаголы по основе настоящего

времени выделяют

два основных (тематических) типа спряжения и один

дополнительный

(нетематический), в соответствии с которым изменялись

глаголы

Эти

типы спряжения унаследованы

старославянским из праславянского языка и так или иначе

представлены

во всех современных славянских языках.

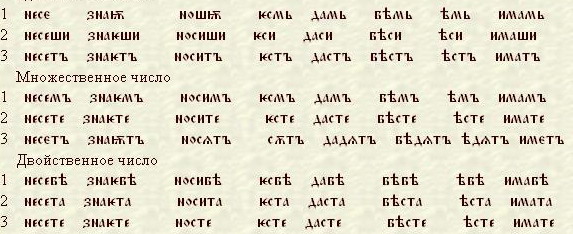

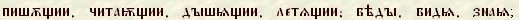

Спряжение

старославянских

глаголов в настоящем времени

Лицо I

спряжение II

спряжение Нетематическое спряжение

Единственное число

Особенностью старославянского глагола является наличие

трех форм

будущего времени.

Будущее

простое

по образованию совпадает с формами

настоящего времени.

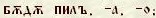

Будущее

сложное

первое образуется при помощи

глагола

им ти

ти

в настоящем времени, который изменяется по лицам и

числам, и инфинитива спрягаемого глагола:

имамь пити, имаши пити

и т.д.

Будущее сложное

второе

образуется с помощью простого будущего времени

от глагола быти, который изменяется по лицам и числам, и

причастия

прошедшего времени на –л- спрягаемого глагола, которое

изменяется по

числам и родам:

и

т.д. Эта форма

обычно употреблялась в придаточных условных

предложениях.

Прошедшее время

представлено в старославянском языке аористом

(единичное, недлительное действие в прошлом),

имперфектом (повторяемое

или длительное действие в прошлом), перфектом (действие

в прошлом,

результат которого есть в настоящем) и плюсквамперфектом

(давнопрошедшее или преждепрошедшее действие). Первые

две формы

являются простыми, образованными от основы прошедшего

времени с помощью

специальных суффиксов и личных флексий; две оставшиеся –

составными,

образованными с помощью настоящего времени или

имперфекта глагола быти

и причастия прошедшего времени на -

л-

спрягаемого глагола.

Аорист в

старославянском языке представлен тремя типами: простым

(несигматическим), сигматическим старого типа и

сигматическим нового

типа. В синодальном церковнославянском языке представлен

несигматический аорист и сигматический аорист нового

типа, а также

традиционные формы имперфекта, перфекта и

плюсквамперфекта.

Несколько отличаются от современных славянских и

образование форм

ирреальных наклонений.

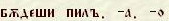

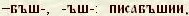

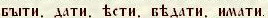

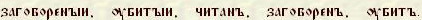

Повелительное

наклонение

выражает побуждение к действию, приказание

или просьбу говорящего. Наиболее употребительными в

старославянском

языке являются простые формы этого наклонения,

образованные с помощью

суффикса -

и- или -

- и

личных

окончаний. В старославянском языке

представлены формы 2-3 л.ед.ч. и 1-2 л. мн. и дв.

чисел. В 3л.

ед. и

мн.ч. употребляются иногда составные формы со значением

желательности

действия.

Сослагательное

наклонение

служит для выражения действия

предполагаемого, совершаемого при определенных условиях.

В

старославянских памятниках письменности можно обнаружить

два способа

образования этого наклонения: присоединение к причастию

на -

л- особых

форм глагола

быти

с

основой

би-;

присоединение к

причастию на -

л-

аориста от глагола

быти.

Первый способ образования сослагательного

наклонения не переходит в синодальный церковнославянский

язык.

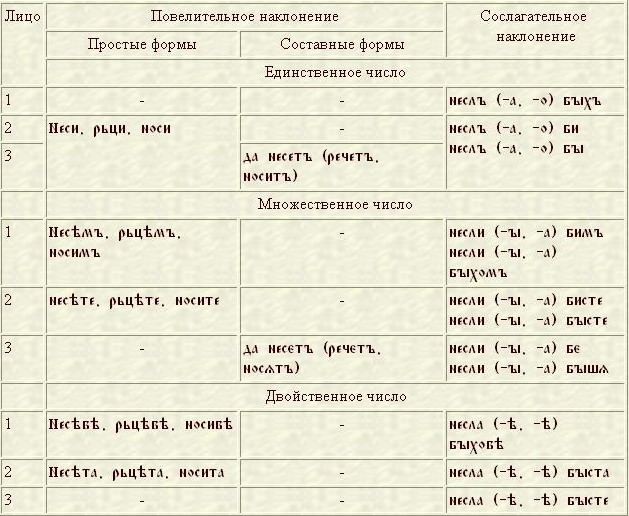

Спряжение

старославянских

глаголов в повелительном и сослагательном

наклонениях

В целом синодальный церковнославянский язык сохраняет

архаичную систему

старославянского глагола.

и

др.) и

pluralia tantum, то есть слов, употребляющихся только во

множественном

числе

и

др.) и

pluralia tantum, то есть слов, употребляющихся только во

множественном

числе  и др.),

которые тесно связаны с категорией

собирательности. Собирательные существительные

обозначали

совокупность

предметов и очень часто употреблялись вместо форм

множественного числа

существительных:

и др.),

которые тесно связаны с категорией

собирательности. Собирательные существительные

обозначали

совокупность

предметов и очень часто употреблялись вместо форм

множественного числа

существительных:

).

).

В

праславянском языке эти

слова имели суффикс-детерминатив *ŏ, *jŏ. Так же, как и

в первом

склонении, прослеживается зависимость выбора флексии от

твердости или

мягкости основы; у существительных с основой на

заднеязычный согласный

актуальным являются чередования «заднеязычный /

свистящий» перед

гласными

В

праславянском языке эти

слова имели суффикс-детерминатив *ŏ, *jŏ. Так же, как и

в первом

склонении, прослеживается зависимость выбора флексии от

твердости или

мягкости основы; у существительных с основой на

заднеязычный согласный

актуальным являются чередования «заднеязычный /

свистящий» перед

гласными

-ят-

-ят-  и –ен-

и –ен-  По

этому же склонению во множественном числе изменялись

существительные

мужского рода с суффиксами –ар(ь), -анин(ъ),

-тел(ь):

По

этому же склонению во множественном числе изменялись

существительные

мужского рода с суффиксами –ар(ь), -анин(ъ),

-тел(ь):  .

.

и на *ĭ

и на *ĭ

. Одну

парадигму имеют также

существительные со старой основой на согласный

. Одну

парадигму имеют также

существительные со старой основой на согласный  и на

*ū

и на

*ū

соответствии с

категориальным значением определяется и синтаксическая

функция имени –

определение, именная часть сказуемого или подлежащее /

дополнение. Как

и в праславянском языке, имена, обозначающие признак

предмета, могут

иметь краткую (именную, нечленную) и полную

(местоименную, членную)

формы. Именные прилагательные изменяются как

существительные с древними

основами на *ŏ или *ā соответствующего грамматического

рода с твердой

или мягкой основой

соответствии с

категориальным значением определяется и синтаксическая

функция имени –

определение, именная часть сказуемого или подлежащее /

дополнение. Как

и в праславянском языке, имена, обозначающие признак

предмета, могут

иметь краткую (именную, нечленную) и полную

(местоименную, членную)

формы. Именные прилагательные изменяются как

существительные с древними

основами на *ŏ или *ā соответствующего грамматического

рода с твердой

или мягкой основой

Причастия

обозначают

действие или состояние как признак предмета. В

старославянском языке

существуют именные и местоименные формы причастий.

Действительные

причастия настоящего времени образуются с помощью

суффиксов

Причастия

обозначают

действие или состояние как признак предмета. В

старославянском языке

существуют именные и местоименные формы причастий.

Действительные

причастия настоящего времени образуются с помощью

суффиксов  :

:

;

;

Эти

типы спряжения унаследованы

старославянским из праславянского языка и так или иначе

представлены

во всех современных славянских языках.

Эти

типы спряжения унаследованы

старославянским из праславянского языка и так или иначе

представлены

во всех современных славянских языках.